今回は沖縄の歴史に残る大きなイベント、「沖縄国際海洋博覧会」についてお話ししたいと思います。

1975年に開催されたこの博覧会は、沖縄が日本に復帰したことを記念する特別な行事として、今でも多くの人々の記憶に残っています。

それでは、どんなイベントだったのか、詳しく見ていきましょう!

沖縄国際海洋博覧会って何?

沖縄国際海洋博覧会(おきなわこくさいかいようはくらんかい)は、1975年7月20日から1976年1月18日までの約6ヶ月間、沖縄県国頭郡本部町で開催された国際的な博覧会です。

通称「沖縄海洋博」や「海洋博」と呼ばれ、テーマは「海-その望ましい未来」。

このテーマのもと、海を活用した未来の可能性や海洋文化、技術が世界に発信されました。

この博覧会は、沖縄が1972年にアメリカから日本に返還されたことを祝う記念事業として企画されました。

日本を含む36か国と3つの国際機関が参加し、当時としては特別博覧会として史上最大規模を誇りました。

会場は本部半島の西端に広がり、総面積は100万平方メートル(陸域75万平方メートル、海域25万平方メートル)にも及びました。

どんな見どころがあったの?

海洋博の魅力は、なんといっても「海」に焦点を当てた展示や技術です。

会場には、海上都市をイメージした「アクアポリス」という浮島が登場し、未来の海洋生活を提案しました。

また、日本で初めて新交通システム(KRTやCVS)が試験的に導入され、細長い会場内をスムーズに移動できる工夫がされていました。

参加国や機関によるパビリオンでは、海洋技術や海洋生物、各地の海の文化が紹介され、来場者に新しい視点を提供しました。

期間中、沖縄県内には「めんそーれ沖縄」と書かれた歓迎の垂れ幕があちこちに掲げられ、県全体がお祭りムードに包まれていました。

開催の背景と影響

沖縄海洋博の開催は、1970年の大阪万博の成功を受けて、「沖縄の復帰を世界にアピールしよう」という構想から始まりました。

1971年に琉球政府が正式に開催を要請し、準備が進められました。

復帰後の沖縄にとって、このイベントは観光インフラの整備や経済発展のきっかけとなることが期待されていました。

実際、高速道路やホテルなどのインフラが急速に整備され、現在の沖縄観光の基礎が築かれたとも言えます。

しかし、目標入場者数450万人に対して実際は約350万人にとどまり、経済効果は期待ほどではありませんでした。

さらに、急激な開発による自然環境への影響や物価上昇が問題となり、一部では反対運動も起きたそうです。

それでも、海洋博は沖縄の「青い海と空」というイメージを全国に広め、観光立県としての第一歩を踏み出すきっかけとなりました。

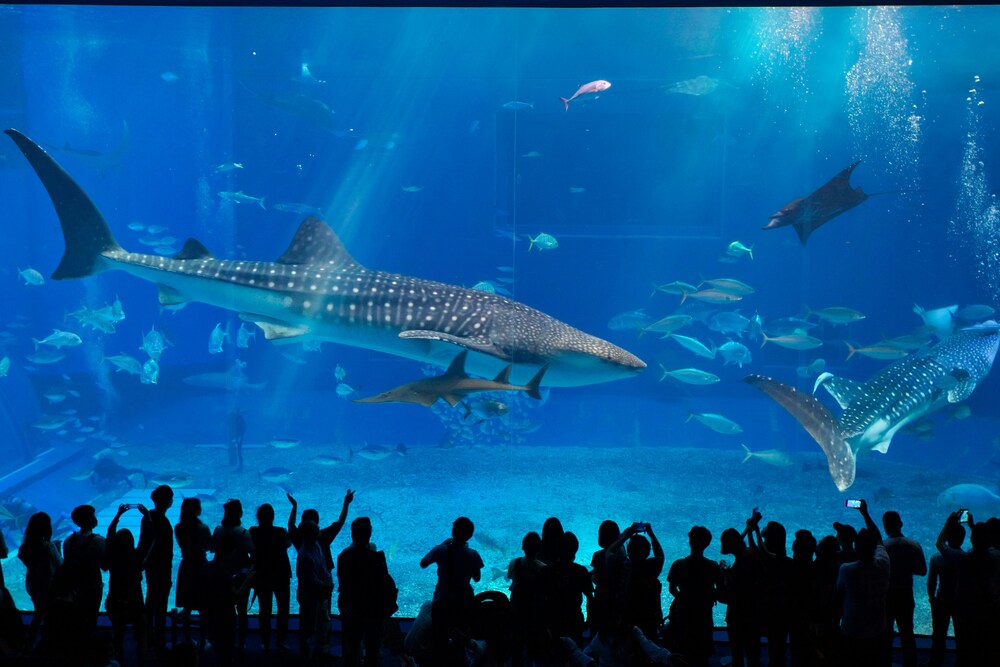

また、会場跡地は「海洋博公園」として生まれ変わり、今では「沖縄美ら海水族館」など人気スポットが集まる場所になっています。

今に残る海洋博の遺産

海洋博から50年近くが経ちましたが、その影響は今も感じられます。

特に、沖縄美ら海水族館は世界中から観光客が訪れる名所となり、海洋博のテーマである「海」を次世代に伝えています。

また、イベントで展示された沖縄の歴史や文化は、後の首里城再建や沖縄ブームにつながるきっかけとも言えるでしょう。

最後に

沖縄国際海洋博覧会は、復帰直後の沖縄が世界に「海の未来」を示した壮大な挑戦でした。

成功も課題もあったこのイベントですが、沖縄の魅力を広く知らしめ、現在の観光地としての地位を築く一歩となったことは間違いありません。

次に沖縄を訪れるときは、海洋博の歴史を少し思い出して、海辺を眺めてみるのもいいかもしれませんね。

それでは、また次回の記事でお会いしましょう!